骨は私たちの身体を支え、臓器を保護する重要な役割を担っています。その骨の健康を語る上で欠かせな

いのが、「コラーゲン」です。しかし、「骨=カルシウム」というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。

実は、骨のしなやかさや強度には、コラーゲンが深く関わっています。

この記事では、骨とコラーゲンの密接な関係性と、強い骨を作るための秘訣を解説します。

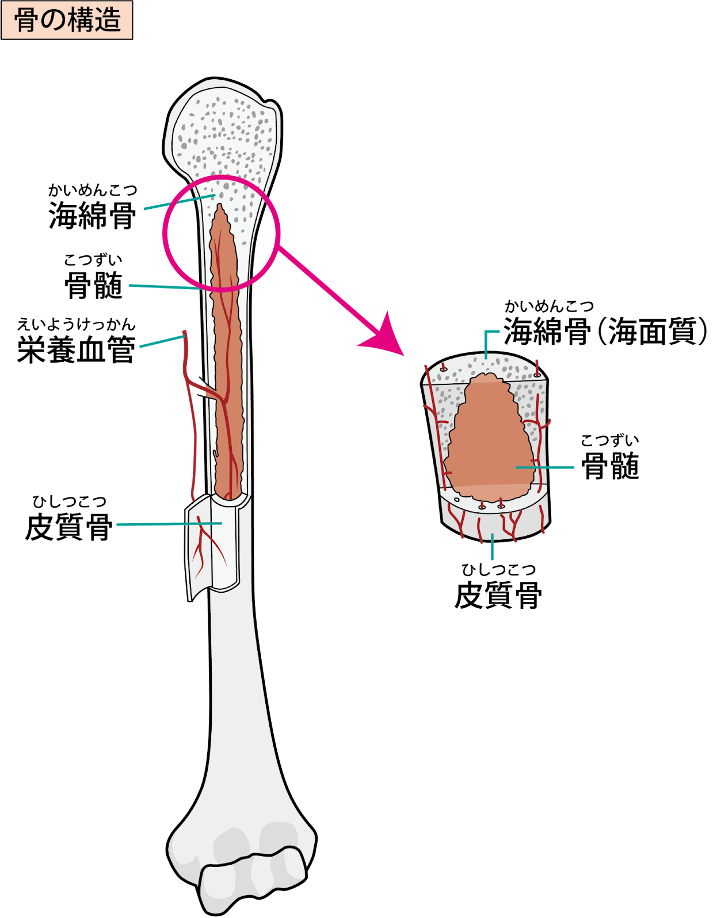

骨は、一見すると硬いカルシウムの塊に見えますが、その内部は非常に複雑で緻密な構造をしています。

大きく分けて、骨の外側を覆う「皮質骨」と、内部に存在する「海綿骨」の2種類から構成されています。

皮質骨(緻密骨):骨の表面を覆う非常に硬く密度の高い部分です。骨全体の約80%を占め、体を支える主要な役割を担っています。外部からの衝撃に強く、骨折を防ぐ上で重要な部分です。

海綿骨(多孔質骨):皮質骨の内側に位置し、スポンジのような網目状の構造を持つ部分です。この網目の中に骨髄が存在し、血液を作る造血機能も担っています。海綿骨は、皮質骨に比べて強度は低いものの、衝撃を吸収するクッションのような役割を果たし、骨に柔軟性を与えています。

これらの骨組織は、単に硬いだけでなく、血管や神経が張り巡らされており、常に壊されては新しく作られるという代謝が行われています。

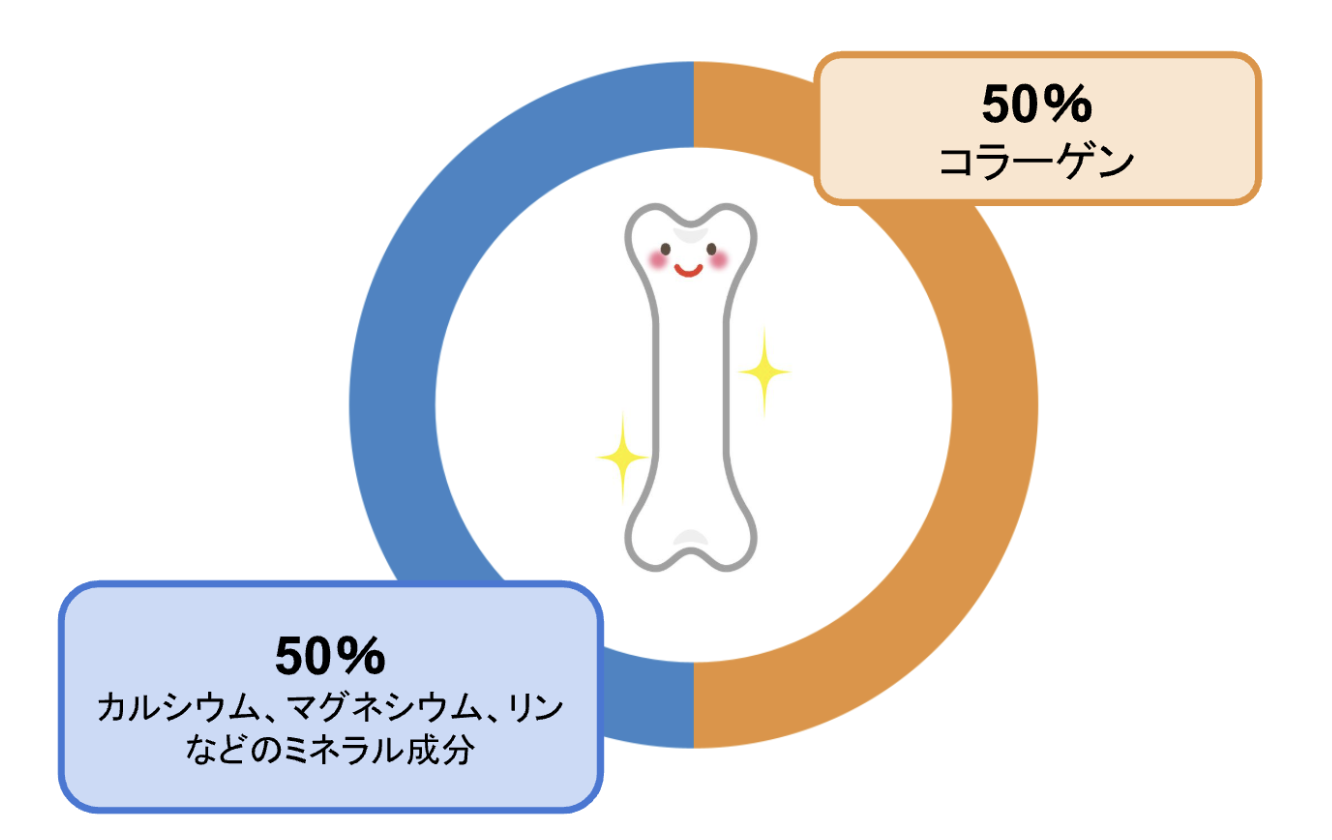

「骨の主成分はカルシウム」そう思われがちですが、実は体積ベースで見ると、骨の約50%が「コラーゲン」で構成されています。残りの約50%がカルシウムやリン酸などのミネラルです。この事実は、骨の健康を考える上で非常に重要です。

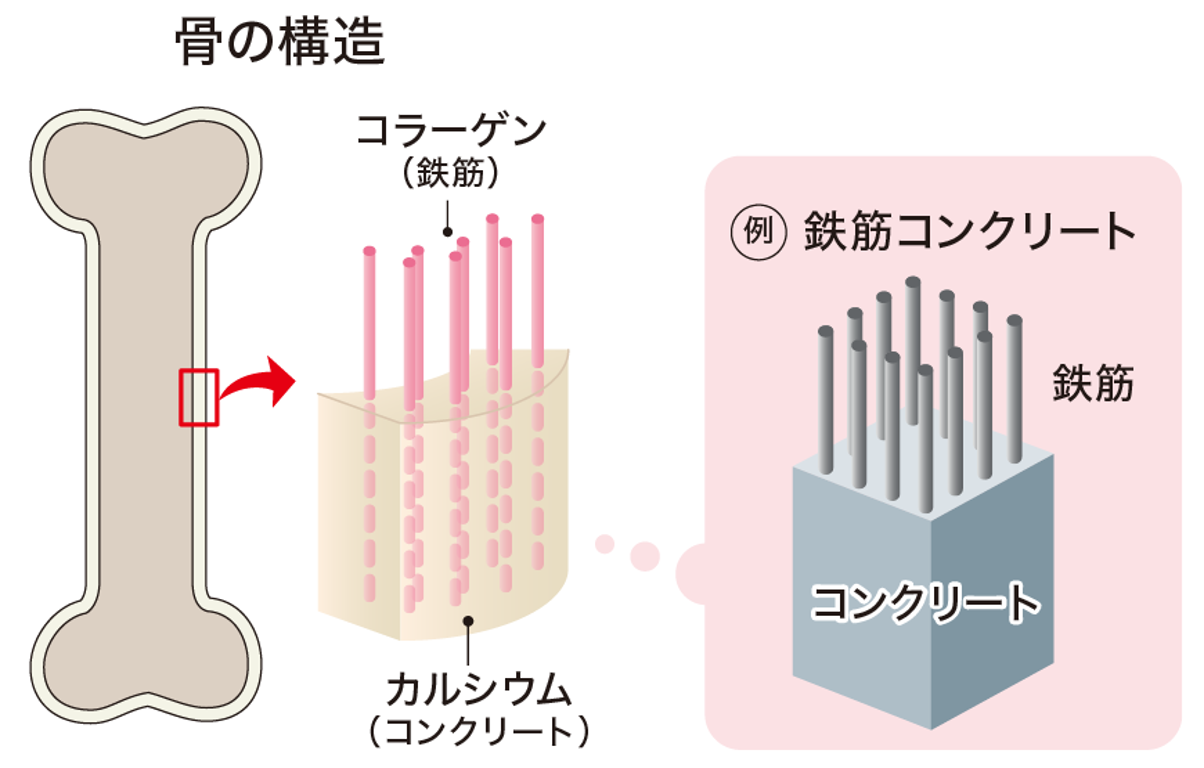

コラーゲンは骨の「骨質」を形成し、骨の柔軟性と強度を維持する役割を担っています。

骨を鉄筋のビルに例えると、コラーゲンは鉄筋、コンクリートがカルシウムなどの無機質成分になります。鉄筋がなければビルは壊れやすくなってしまうのと同じように、骨もコラーゲンを失うと脆くなってしまいます。コラーゲンは骨に柔軟性と強度を与え、外からの衝撃に対して折れにくい性質をもたらします。

一方、カルシウムなどの無機質成分は、骨の硬さを作りだし、「骨密度」を決定します。骨には体内のカルシウムの99%が蓄えられており、残りの1%が血液などの体液や筋肉などの組織に存在しています。

骨の柔軟性と強度を保つコラーゲンは、私たちの身体にとって欠かせない成分のひとつです。

コラーゲンは、私たちの体内に最も多く存在するタンパク質の一つで、体内のタンパク質の約30%を占めています。皮膚、骨、軟骨、腱、血管など、あらゆる組織に広く分布し、細胞と細胞をつなぎ、組織の構造を保つ「接着剤」のような役割を担っています。

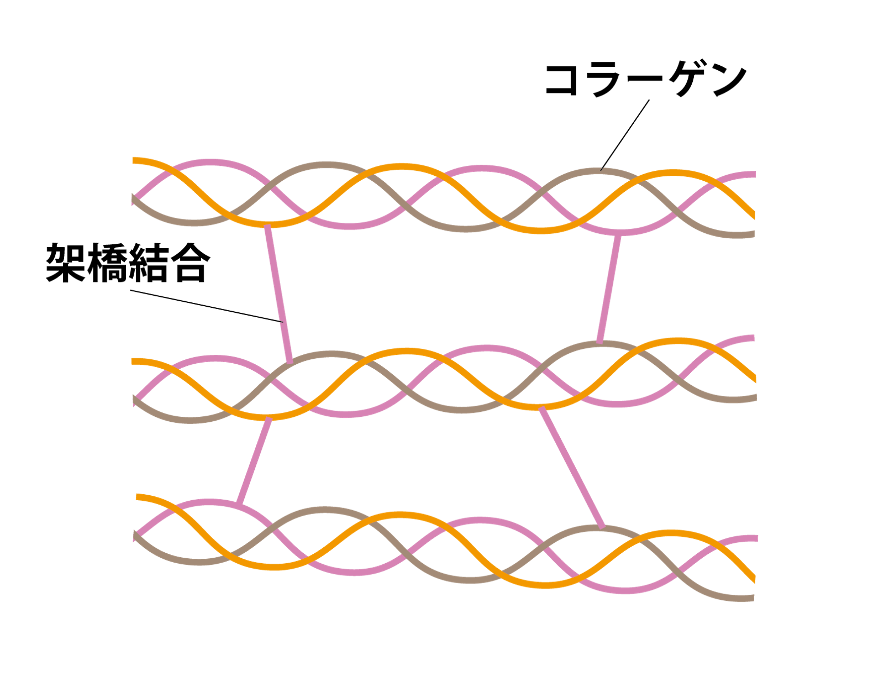

コラーゲンの特徴的な構造は、3本のコラーゲン分子がまるで三つ編みのようにらせん状に絡み合った「三重らせん構造」です。さらに、三重らせん構造のコラーゲン分子同士は架橋結合でつながっており、さらに強度の強い構造となっています。この強固な構造が、コラーゲンに高い強度と柔軟性を与えています。

この強靭なコラーゲンを作るためには、栄養素が不可欠です。特に重要なのがビタミンCです。ビタミンCは、コラーゲン合成の過程で不可欠な酵素の働きを助ける補酵素として機能します。

ビタミンCが不足すると、コラーゲンを十分に合成することができず、その結果、骨だけでなく皮膚や血管など、コラーゲンを多く含むさまざまな組織の健康が損なわれる可能性があります。

先述のとおり、骨は体積ベースで見ると約50%がコラーゲンで構成されており、残りの50%はカルシウムなどの無機質成分です。コラーゲンは骨の「骨質」を形成し、骨のしなやかさを維持し、カルシウムは骨の「骨密度」を決めています。

骨密度が高いことは骨が硬いことを示しますが、もしコラーゲンが不足してしまうと、たとえ骨密度が正常であっても骨折のリスクが高まります。これは、強度が失われ、衝撃に対して脆くなってしまうためです。骨の強さは、コラーゲンによる「柔軟性」と「強度」、無機質成分による「硬さ」のバランスによって保たれています。

骨の強さを評価する際には、単に骨密度だけでなく、骨質の状態、つまりコラーゲンの質と量も考慮することが重要です。

近年、「骨質」の重要性が見直されており、骨密度が正常なのに骨折してしまうケースや、骨密度は低いのに骨折しにくいケースなど、骨密度だけでは説明できない現象が注目されています。こうした現象は、コラーゲンが関与する骨質の状態が、骨の強度に深く関わっている可能性を示唆しています。

「コラーゲンをたくさん食べれば骨が強くなるの?」と疑問に思う方も少なくありません。

しかし、コラーゲンは口から摂取しても体内でコラーゲンとして使われるわけではありません。コラーゲンはタンパク質なので、消化器官で消化酵素によって消化・分解され、最終的にアミノ酸として体内に吸収されます。吸収されたアミノ酸は私たちの身体の中で必要に応じて、コラーゲンを含むさまざまなタンパク質の合成に使われます。

そのため、コラーゲンを効率よく摂取するということは、体内でコラーゲンを合成するために必要な材料と環境を整えるということになります。

私たちの骨は、一度作られたら終わりではありません。

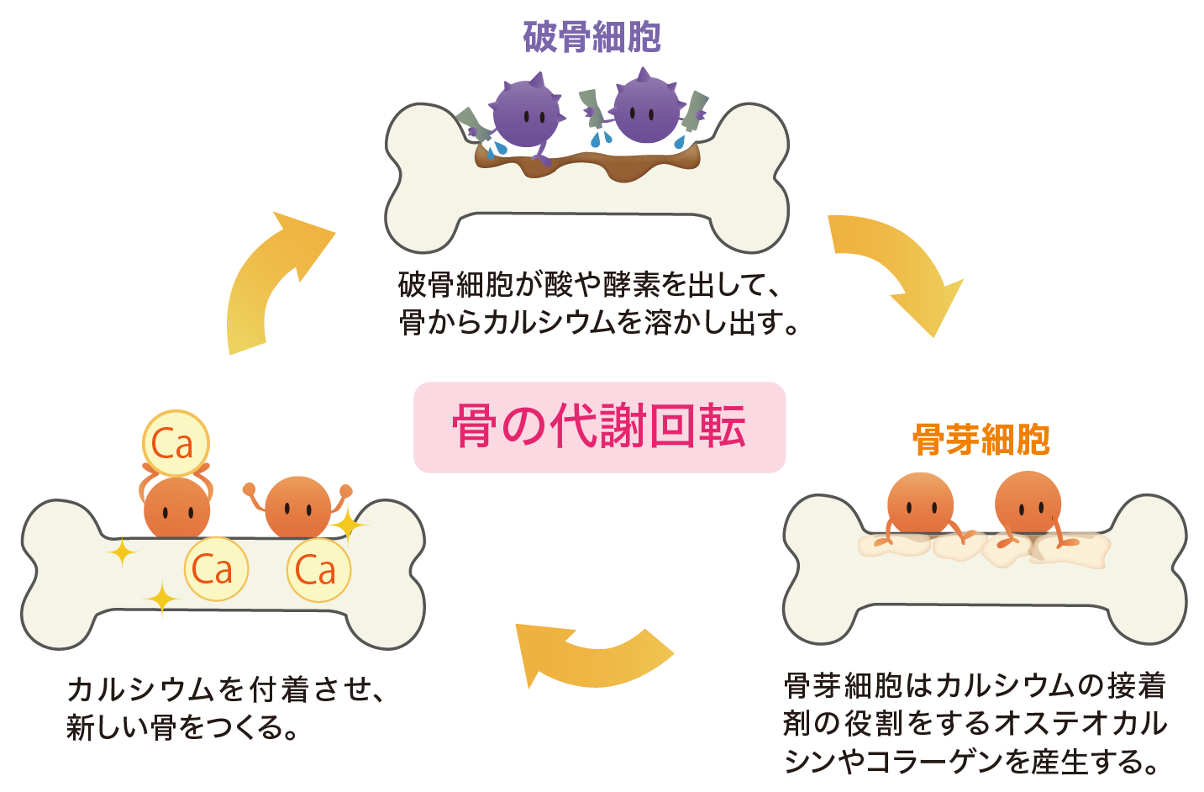

常に作りかえが行われており、この現象を「骨の代謝回転(リモデリング)」と呼びます。

古い骨を壊し(骨吸収)、新しい骨を作る(骨形成)というサイクルを繰り返すことで、骨は健康な状態を保ち、強度を維持しているのです。

このリモデリングには、主に2種類の細胞が関わっています。

破骨細胞(はこつさいぼう):古くなった骨や傷ついた骨を溶かして吸収する細胞です。骨の表面に付着し、酸や酵素を分泌することで骨を分解します。

骨芽細胞(こつがさいぼう):破骨細胞によって吸収されたあとに、新しい骨を作る細胞です。コラーゲンなどの有機成分とカルシウムなどの無機成分を分泌し、骨を形成していきます。

この破骨細胞と骨芽細胞のバランスが非常に重要です。

健康な状態では、骨吸収と骨形成のバランスが保たれていますが、加齢や生活習慣などによってこのバランスが崩れると、骨量が減少したり、骨の質が低下したりする原因となります。

例えば、骨吸収が骨形成を上回ると、骨が脆くなる「骨粗しょう症」のリスクが高まります。

強い骨を作るためには栄養素の摂取と運動が両輪となりともに必要となります。

強い骨を作るためのコラーゲンを体内で合成するためには、以下の栄養素が特に重要になります。

・良質タンパク:コラーゲンを構成するアミノ酸の供給源となります。肉、魚、卵、大豆製品など、様々な種類のタンパク質または良質タンパクを摂取することが重要です。

・ビタミンC:コラーゲン合成に不可欠な補酵素です。柑橘類、イチゴ、キウイ、ピーマン、ブロッコリーなどに豊富に含まれています。

これらの栄養素が不足していると、たとえ十分なカルシウムを摂取していても、コラーゲンが十分な量作られず、結果として弱い骨の形成に繋がります。タンパク質とビタミンCの不足がない様に栄養素を十分摂取することが、強い骨を作るために重要です。

さらに、下記の栄養素も骨の合成に重要です。

・カルシウム:骨の主要なミネラル成分です。乳製品、小魚、緑黄色野菜、豆腐などに豊富に含まれています。

・ビタミンA:新しい骨を作るために必要な骨細胞の細胞分裂を正常にするように働きかけます。レバー、うなぎ、卵、乳製品などに多く含まれています。

・ビタミンD:太陽の紫外線の働きにより体内でコレステロールから合成され、腸管からのカルシウムの吸収を促進します。また、オステオカルシンの合成にも関係しています。鮭、きのこ類に多く含まれています。

・ビタミンK:カルシウムを骨に沈着させるオステオカルシン(グラタンパク)の合成に必要です。納豆、ほうれん草、ブロッコリーなどに豊富です。

・マグネシウム:骨の健康を維持する上でカルシウムと密接に関わっています。海藻類、ナッツ類、大豆製品などに含まれます。

これらの栄養素を食品だけで十分に摂取するのはとても難しいです。不足しがちな栄養素は、サプリメントで補うことも効果的です。

栄養だけでなく、運動も強い骨を作る上で欠かせません。

私たちが運動をすると、骨の中にある骨細胞が骨に伝わる衝撃を感知し、骨芽細胞に骨の生成を促す信号を送ります。

しかし、骨に十分な衝撃がかからない生活を続けていると、骨細胞は骨芽細胞に骨の生成を抑制する信号を送ります。。その結果、骨芽細胞の数が減り、骨の合成が滞り、骨粗鬆症につながります。

特に効果的なのは、重力に逆らう「タテ方向の刺激」を与えることです。ウォーキング、ジョギング、ジャンプ、片足立ち、太極拳、ダンス、かかと落としなどがよいと言われています。

骨に負担がかかる運動を一時的に頑張っても、運動をやめてしまえばその効果は失われてしまうため、軽い運動でも継続することが大切です。

強い骨を維持していくためには、単にカルシウムを摂取するだけでは不十分であり、骨の柔軟性と強度を支える「コラーゲン」の存在が非常に重要です。コラーゲンが不足すると、たとえ骨密度が正常でも骨折のリスクが高まるため、コラーゲン合成に必要なタンパク質やビタミンCを意識して摂取することが大切です。

また、骨は常に代謝回転が行われており、そのバランスを保つためには、カルシウムやビタミンD、ビタミンKなどのミネラルも不可欠です。

栄養面だけでなく、適度な運動による骨への刺激も、強い骨を作る上では欠かせません。

そして、その土台として三石理論では「良質なタンパク質の摂取」「メガビタミンの摂取」「活性酸素の除去」の3つの柱を実践することをおすすめしております。

必要なタンパク質、ビタミン、ミネラルの量は個体差があり、状況によっても左右されます。日々、ご自身の身体と向き合い、必要な栄養素を摂取する健康自主管理の実践のために、まずは三石理論をご理解いただけますと幸いです。

「三石理論の実践ブック」では、その考え方と具体的な実践方法をわかりやすく解説しています。