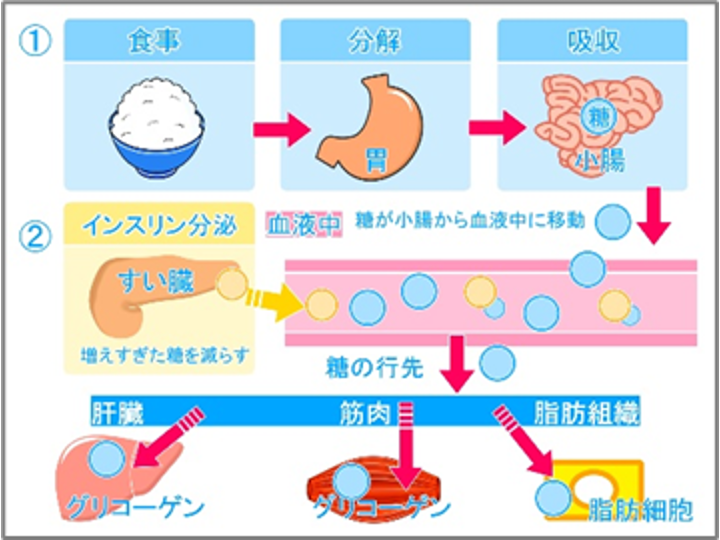

血糖値とは、血液中のグルコース(ブドウ糖)の濃度のことを指します。ご飯などの糖質が消化・吸収されると、血中にグルコースが増えます。グルコースは、第一のエネルギー源として、各細胞で利用されます。また、身体は休みなくエネルギーを必要とするため、筋肉や脂肪組織、肝臓などにグルコースを貯蔵する仕組みを備えています。この貯蔵用エネルギー源はグリコーゲンや脂肪で、余分のグルコースから作られます。

インスリンは、膵島B細胞が作るホルモンで、血糖値を下げる唯一のホルモンです。筋肉や脂肪組織などの細胞にグルコースを取り込ませたり、グリコーゲンや脂肪に作り変える作業を進めます。 一方、膵島A細胞から分泌されるグルカゴンは、グリコーゲンの分解など、インスリンと反対に、血糖値を上げる働きをします。さらに、膵島D細胞からは、ソマトスタチンが分泌されます。

A、B、Dそれぞれの細胞は、隣り合った細胞同士で、コミュニケーションを取りながらホルモンを出しています。インスリンはグルカゴンの分泌を抑え、グルカゴンはインスリンやソマトスタチンの分泌を促進します。そして、ソマトスタチンはインスリンとグルカゴンを抑制するという具合に協調関係にあり、血糖値をコントロールしています。

血糖値が上がる原因は食事だけにとどまらず、生活習慣や体の状態も深く関係しています。この章では、血糖値の急激な上昇に影響を与える主な要因について説明します。

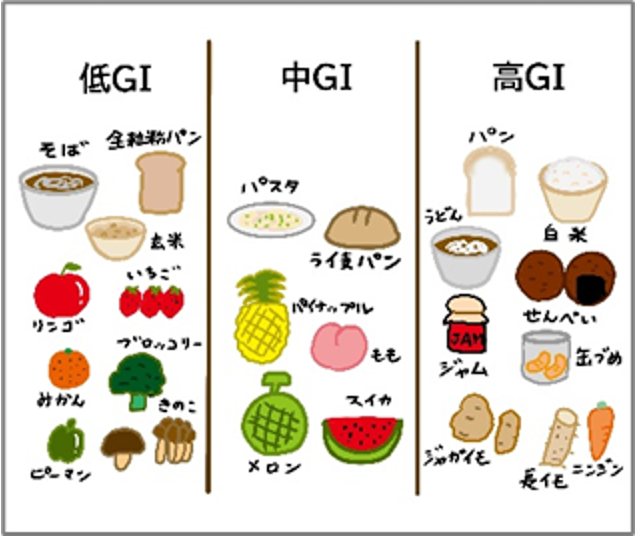

糖質や高GI食品の摂取

GI値(グリセミック・インデックス:血糖上昇指数)は、糖質を摂取した時に、血糖値を上昇させるスピードを相対的に数値化したものです。砂糖やグルコースを100として、白米では70~79%、白パンは60~69%、ソバは50~59%、パスタやオートミールは40~49%などと報告されています。一般的にGI値の高い食品は血糖値を急激に上昇させ、低い食品は血糖値の上昇が緩やかで、糖尿病や肥満のリスク軽減に役立つとされています。ただし、同じ食品でも調理方法でGI値は変わるので、厳密な数字ではなく、また同時に摂取された食物繊維や酸などは、GI値を下げるとされています。

運動不足

水溶性のグルコースは、脂質が主体で構成されている細胞膜を通過できません。そのため、細胞膜上に存在するグルコース輸送体のサポートが必要で、筋肉や肝臓、脳などには数種類の輸送体が配置されています。グルコース輸送体は、運動による筋肉の収縮が刺激となり、細胞表面に浮上してくる数が増えてきます。運動を続けていくうちに細胞の中にあるグルコース輸送体の総量も増加するため、グルコースの取り込みが多くなります。

しかし、運動不足の筋肉では、グルコース輸送体の数が少なくなっていることが分かっており、その結果、糖の取り込み能力が低下しています。

ホルモンバランスの乱れ

血糖値に関わるホルモンのバランスが崩れると、血糖値の調整が上手くいかず、不安定な状態になります。特にストレスは、高血糖の引き金となります。 体はストレスに対抗して、グルカゴンや成長ホルモン、副腎皮質ホルモン(コルチゾール)、カテコールアミンなどのホルモンを分泌します。カテコールアミンは膵島B細胞に直接作用して、インスリン分泌を抑制し、グルカゴン分泌を促進させます。コルチゾールは、肝臓での糖新生(グルコースを作る)を進める一 方、筋肉でのグルコース利用を妨げるように働きます。成長ホルモンにも血糖値を上げる作用があります。

血糖値をコントロールするには、食事や運動だけでなく、日々の生活習慣全体を見直すことが重要です。具体的にどのような食材や習慣が血糖値のコントロールに役立つのか、さらに詳しく見ていきましょう。

食事の摂取量やタイミングを調整する

食事では、急激に血糖値を上げるような食べ物(甘い物、ご飯、パン、麺など)や、食べ方(空腹時に真っ先に糖質を摂取するなど)を控え、インスリンの必要量を少なくして、急激な糖吸収を抑制することが大事です。

太りにくくなる

腸内細菌は、食べ物の消化吸収や代謝に関わっています。善玉菌が優勢になると、エネルギーの過剰な吸収が抑えられ、脂肪が蓄積しにくくなります。また、短鎖脂肪酸という物質が産生されることで、脂肪燃焼や血糖コントロールが促され、太りにくい体質へと導かれます。

●主食以外で菓子類などの糖質をできるだけ制限する。

(特に、果物に含まれる果糖のとり過ぎに注意する。)

●ご飯、パン、麺などの糖質を摂る前に、食物繊維(野菜、キノコ、海草など)を摂る。

(血糖値の上昇も緩やかになり、満腹感も増すので食事制限にも役立つ。)

●ゆっくりよく噛んで食べる。

(早食いは、血糖変動が大きくなる。)

運動を取り入れる

運動するとインスリン受容体が活性化し、インスリンの働きが良くなるので、グルコースが円滑に利用され、血糖値を下げる働きを促進します。また、運動時にはインスリンの作用がなくても、前述の「糖を取り込む機構(グルコース輸送体の増加)」が働き、筋組織がグルコースを利用することができます。高血糖や糖尿病の予防には、ウォーキング、水泳、自転車こぎなどの持久的運動が効果的とされています。運動は、体脂肪の軽減やストレスの発散、血流の改善などにもつながり、血糖値上昇のリスクを減らすことに役立ちます。

生活習慣を整える

生活習慣とは、食事、運動、睡眠など、毎日の生活の中で繰り返される行動のことをいいますが、様々な病気の発症や進行に影響を与えるため、適切な習慣に整えていくことが大切です。特に食事は、生活習慣の中でも、より基本的で重要度の高いものといえます。栄養素では、まず、良質タンパクの不足を避けなければなりません。良質タンパクは、体組織の材料である他、生きるために必要なエネルギーの産生や代謝を正常に進める役割を果たしています。また、良質タンパクを体内で上手く利用するためには、ビタミンB群とビタミンCも併せて十分に摂取することが大事です。さらに、身体の機能を低下させる大きな要因として、活性酸素による傷害が挙げられます。活性酸素はストレスや喫煙などで大量に発生します。対策にはビタミンC、ビタミンE、植物ポリフェノール、コエンザイムQ10などの抗酸化物質の摂取がおすすめです。

血糖値は一定の範囲内に保たれることが望ましく、過剰になる「高血糖」や不足する「低血糖」は、それぞれ身体にさまざまな影響を及ぼします。高血糖と低血糖の基準値について詳しく説明し、それぞれがもたらす健康リスクについて見ていきましょう。

高血糖と低血糖の基準値

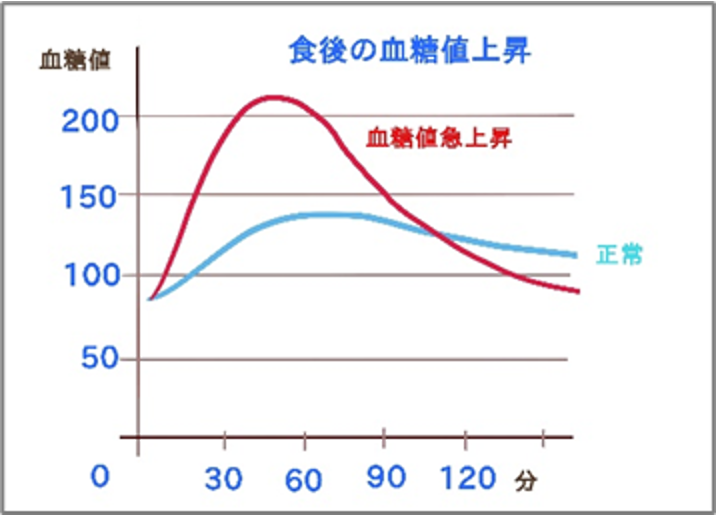

食事を摂ると、一旦は上昇した血糖値が段々と下がって行きます。正常では、空腹時血糖値が70~90mg/dl、食事後のピーク時でも140mg/dlぐらいにコントロールされています。ところが、空腹時でも140mg/dlぐらいあったり、 食後には200mg/dl以上になったりすると、糖尿病疑いと診断されます。一方、低血糖は数値として厳密な定義はありませんが、臨床的には70mg/dlよりも低い場合とすることが多いようです。

高血糖・低血糖が引き起こす健康リスク

膵臓の働きが低下して、インスリンを十分に作れなかったり、筋肉や脂肪組織などでのインスリンの働きかけがスムーズに行かなかったりすると、血糖値は 下がりません。高血糖が続くと、糖尿病やガンの発症リスクを高めるといわれます。また、食後高血糖は動脈硬化を進行させてしまうため、血管の材料となる栄養素(良質タンパク、ビタミンA、ビタミンB群、ビタミンC、鉄、銅など)や抗酸化物質を十分に摂取しておくことが備えとなります。低血糖になると、不安、イライラ、動悸、空腹感、顔面蒼白、発汗、頻脈、頭痛、眠気などの症状が現れ、脳の機能が異常になったことを示します。血糖値は、通常高い方ばかりが問題にされますが、実際には、低血糖の方が体にとっては危険な状態です。血糖値を下げるホルモンはインスリンだけですが、上げるホルモンは、グルカゴン、成長ホルモン、アドレナリン、ノルアドレナリン、副腎皮質ホルモン、甲状腺ホルモンなどいくつかあることが、その証明といえます。

血糖値とは、血液中のグルコースの濃度のことで、膵島から分泌されるインスリンやグルカゴンによって調整されています。血糖値を上手くコントロールするためには、食事や運動などの生活習慣が鍵を握ります。栄養素では、良質タンパクを中心に、その代謝を助けるビタミンB群とビタミンCの十分な摂取が欠かせません。また、ストレス対策も重要なポイントです。ストレス時は活性酸素の発生が多くなるため、抗酸化物質の摂取を強化することが必要です。

良質タンパクを中心とした栄養素の摂取や抗酸化対策は、高血糖・低血糖に限らず、体全体の機能正常化に役立ち、健康レベルを高めます。その根拠となっているのが、分子栄養学(三石理論)です。「三石理論の実践ブック」では、その考え方を分かりやすく解説しています。