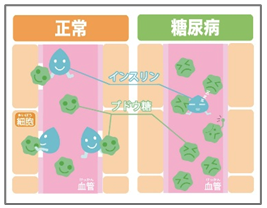

糖尿病とは、インスリンの分泌不足またはインスリンの抵抗性(インスリンは出ているが上手く利用できないこと)を基盤に発症する疾患です。

通常、食事から摂取した糖は、インスリンというホルモンの働きにより細胞内に取り込まれ、エネルギー源として使われます。しかし、遺伝的体質や食生活の乱れ、ストレスなどが原因となり、インスリン分泌の低下や抵抗性が発生してしまうことがあります。

インスリンが上手く働かないと、糖は細胞に取り込まれにくくなり、その結果、血中に溢れ出ている状態(高血糖状態)となります。

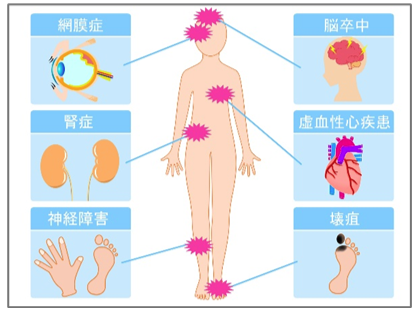

高血糖状態が続くと、エネルギーが作れないことによる「だるさ」「集中力低下」「眠気」「疲労感」などの症状が現われ易くなります。また、血中に過剰となった糖は、血管や組織に傷害を与え、合併症(動脈硬化、網膜症、腎症、神経症)のリスクを高めます。

糖尿病と診断されると、医療機関では食事療法として、1日のエネルギー(カロリー)量が制限されるのが一般的ですが、厳格なカロリー制限を行うと、血糖値はコントロールされたとしても、栄養素(タンパク質、ビタミン、ミネラルなど)の不足によって、免疫力が低下したり、貧血の原因となる場合もあります。そのため、糖尿病の栄養対策では、身体全体の健康レベルを高く保ちながら、合併症を発症させないように取り組んでいくことが大事です。

インスリンは、アミノ酸を51 個つなげたペプチドホルモンであるため、タンパク質が不足していると産生に支障が出てしまいます。まず第一に、良質タンパクの必要量を確保することが大事です。

また、合併症につながる最大のリスクは“活性酸素”の発生です。活性酸素の除去には、抗酸化物質(ビタミンC、ビタミンE、植物ポリフェノール、コエンザイムQ10など)を十分に摂取することも重要です。

筋肉の減少を避けるため

筋肉は糖を取り込んで、血糖をコントロールするとともに、グリコーゲンとして貯蔵する重要な役割を果たしています。しかし、インスリンの作用不足では、糖を取り込むことができず、エネルギーが足りなくなり、代償的に筋肉組織のタンパク質の分解が起こります。

このことにより、糖尿病患者は筋肉量が減少しやすいといわれており、糖尿病の悪化だけではなく、その他の疾患のリスクも増大します。対策として、筋肉の主原料である良質タンパク(不可欠アミノ酸)を、十分に摂取することが大切です。また、体内でタンパク質の働きを助けるビタミンB群やビタミンCの摂取も必要なので、これらを不足なくバランスよく摂取することが重要です。

食事全体の質の向上につながるため

「米国民健康・栄養調査(NHANES)」のデータを解析した研究グループの報告によると、タンパク質の1日の摂取量が推奨量を満たしている糖尿病患者は、食事全体の質も高く、野菜や穀物、乳製品などの摂取量にも問題がないことが分かっています。一方、タンパク質の摂取量が少ない糖尿病患者は、食事の質が全体的に低く、炭水化物の摂取量が12.5%も高く、血糖値に悪影響をもたらす恐れがあると報告しています。このように、タンパク質をバランスよく摂ることは、野菜や乳製品など他の栄養素とのバランスにもつながり、結果的に食事全体の質を高めることが期待できます。

食事だけではなく運動習慣も大切

運動するとインスリン受容体が活性化し、インスリンの働きが良くなるため、糖が円滑に利用され、血糖を下げる働きが促進します。また、運動時にはインスリンの作用がなくても糖を取り込む機構が働き、筋組織がグルコースを利用することができるため、運動によって骨格筋を増加することができれば、インスリンを節約することも期待できます。太ももは一番筋肉の多い部分であるため、ウォーキングなどの運動は、特におすすめです。さらに、運動は、体脂肪の軽減やストレスの発散、血流の改善などにもつながり、血糖値上昇のリスクを減らすことに役立ちます。

糖質、脂質とあわせてバランスよく摂る

一般的な食事療法では、三大栄養素のエネルギー比は、タンパク質15〜20%、脂質20〜25%、糖質55〜65%が適正配分といわれます。しかし、カロリーのバランスと、栄養素のバランスは似て非なるものです。

良質タンパクは、1日に体重1kg当たり1g必要です。仮に、他の栄養素の摂取がゼロだったとしても、この量は摂取しなければなりません。

良質のタンパク質が多く含まれる食品は、卵、肉、魚、乳製品、大豆製品などです。タンパク不足を防ぐためには、これらの食材を、毎日の食事に十分に取り入れることが大事です。

動物性タンパク質と植物性タンパク質をバランスよく摂る

タンパク質の「良質度」は、タンパク質の構成成分であるアミノ酸の種類やバランス、含有量によって決まります。

植物性と動物性の食品をバランスよくという考え方よりも、ヒトに必要なアミノ酸を理想的な比率で含んでいるタンパク質の摂取が大事です。

良質度の高いタンパク質は、体内でのタンパク質の合成効率が高く、身体への負担が少ないといわれています。良質タンパク食品の代表格は、鶏卵です。

脂肪分の少ない食材や部位を選んで食べる

血管障害を防ぐために、コレステロールや動物性脂肪を含む食材を制限するように指導される場合もありますが、合併症として狙われやすい血管は、主にタンパク質を材料として構成されています。

血管の弾力や強さを維持していくためには、良質タンパクをはじめ、ビタミンC、ビタミンB群、ビタミンA、銅などの栄養素を日頃から不足しないように心がけることが大切です。そのため、食材を制限しすぎないことも大事です。

一定量の炭水化物を摂取する

炭水化物(糖質)を制限しすぎるとエネルギーが不足し、タンパク質がエネルギー源として使われてしまいます。

摂取したタンパク質の本来の役割は、酵素やホルモン、筋肉などの合成材料です。タンパク質がエネルギーとして使用されるのを最小限にするためにも、糖質は適切な量を摂取することが大事です。これを、糖質の「タンパク質節約作用」といいます。

食塩の摂取を適量に抑える

塩分が血糖値に直接影響する訳ではありませんが、塩分が多く、濃い味付けの食事は、食べ過ぎや飲み過ぎを招きやすく、体重増加の原因となります。

体重が増え、脂肪組織が増大すると、インスリンの感受性の低下を招き、インスリンの需要と供給のバランスがさらに崩れることになります。糖尿病の食事療法では、1日6g未満が目安とされています。

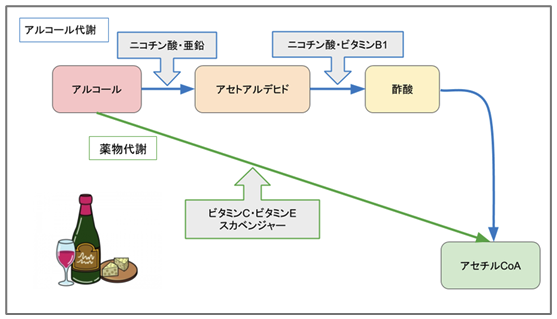

アルコールの摂取量を抑える

習慣的な大量の飲酒は控えて、飲酒量と頻度に注意を払う必要があります。適度な飲酒量は、1日アルコール20g(ビールなら500ml、ワインならグラス2杯ほど)とされています。

また、最低2日は休肝日を設けることも推奨されています。アルコール代謝では、ニコチン酸(ナイアシン)が大量に消費されます。ニコチン酸はアミノ酸のトリプトファンから生合成されるため、トリプトファンの多いタンパク食品(肉・魚など)も一緒に摂ることがおすすめです。

さらにまた、薬物代謝が働く場合には、ビタミンCとビタミンEが必要となります。さらに、この代謝過程においては、活性酸素の発生があるため、抗酸化物質(ビタミンC、ビタミンE、ポリフェノール、CoQ10など)を摂取して対策する必要があります。

糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンの作用不足によって起こる糖質、タンパク質などの代謝障害で、血糖の上昇を主症状とする疾患です。代謝を正常化させるためには、タンパク質を中心とした栄養素の摂取が欠かせません。

また、高血糖状態が長期にわたると種々の合併症(動脈硬化、網膜症、腎症、神経症)が現れるので、治療の主目的は合併症の予防にあります。合併症につながる最大のリスクは、活性酸素の発生です。活性酸素の除去には、抗酸化物質(ビタミンC、ビタミンE、植物ポリフェノール、コエンザイムQ10など)を十分に摂取することが大事です。

良質タンパクを中心とした栄養素の摂取や抗酸化対策は、糖尿病に限らず、身体全体の機能正常化に役立ち、健康レベルを高めます。その根拠となっているのが、分子栄養学(三石理論)です。「三石理論の実践ブック」では、その考え方を分かりやすく解説していますので、詳しく知りたい方はぜひ実践ブックを確認してみてください。