酵素の基礎知識

酵素は、私たちの体の中で常に起こっている化学反応(代謝)に必要不可欠な、タンパク質の一種です。

酵素はタンパク質でできていますが、その設計図は親から受け継いだDNAの中に記されています。身体の中で酵素が必要になると、DNAにある遺伝情報から酵素の設計図が読み取られ、それをもとにRNAとリボソームが協力して、酵素の材料となるタンパク質を作り出します。このようにしてできた酵素が、私たちの身体を営んでいます。

消化酵素の働き

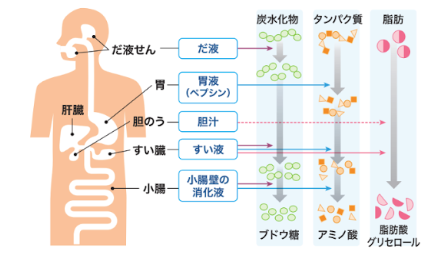

消化とは食物の栄養物質を分解して身体の中に取り込むことで、消化に使われる酵素を消化酵素と呼びます。消化酵素は、食物を分解し、栄養素を体内で吸収可能な形に変える働きをしています。主な消化酵素にはタンパク分解酵素、デンプン分解酵素、脂肪分解酵素があり、それぞれ分解できる栄養素が違います。消化酵素によって分解された栄養素は小腸から取り込まれます。

代謝酵素との違い

消化酵素は、食物を消化し、栄養素を吸収可能な形に分解するために必要な酵素です。これらは主に口、胃、小腸などの消化管内で働き、食物を分解する役割を担っています。

一方、代謝酵素は、消化によって得られた栄養素をエネルギーに変換したり、細胞の再生を助けたりする役割を持っています。これらの酵素は体内のさまざまな化学反応を促進し、生命活動を支えるために必要不可欠です。

したがって、消化酵素と代謝酵素は異なる機能を持っていますが、互いに支えあいながら身体の健康を維持しています。

食物は消化、分解されて初めて吸収することができます。そのため、消化酵素が不足していると消化不良となり、栄養素を吸収することができないということになります。 せっかく食物を食べているのに栄養素を吸収できないと、必要な栄養素が不足し、身体が正常に働くことができなくなります。そのため、血行が悪くなったり、代謝が低下したり、免疫力が低下したりということが起こりかねません。そして、この状態をそのままにすると生活習慣病などの疾患につながると考えられます。

酵素はタンパク質でできています。そのため、タンパク質が不足している場合、体内で酵素を合成できず、消化酵素不足に繋がります。また、タンパク質が慢性的に不足していると、酵素の合成ができず、消化酵素が不足して栄養素が不足し、さらに消化酵素が不足するという悪循環に陥ります。

消化酵素を合成するためにもタンパク質の不足は避けなければなりません。

1日に必要なタンパク質の量は体重1kgに対して1gです。疾患やストレスなどがある場合にはタンパク質の消費量が増えるため、これ以上摂取が必要な場合もあります。

食生活の乱れ

消化酵素は主にタンパク質から合成されます。そのため、毎日十分な量のタンパク質を摂取しないと、消化酵素の合成が妨げられ、不足につながります。特に、肉、魚、卵、大豆製品などの良質なタンパク質を意識的に摂取することが重要です。また、加工食品や高糖質の食事が多いと、消化酵素の消費が増え、結果的に不足することがあります。十分なタンパク質の食事を心がけることで、消化酵素の供給を維持することができます。

病気による影響

消化器系の病気やその他の健康問題も、消化酵素の分泌に大きな影響を与えます。例えば、膵臓や小腸、胆道、胃などの疾患によって消化酵素の不足が引き起こされます。また、特定の薬剤(抗生物質や抗炎症薬、タンパク分解酵素阻害薬、胃酸分泌阻害薬など)が消化酵素の働きを弱めたり、分泌を抑制することがあります。これらの病気や薬の影響を受けることで、消化酵素が不足し、消化不良や栄養吸収の障害が生じることがあります。

自律神経の乱れ

自律神経は、消化器系の働きを調整する重要な役割を果たしています。ストレスや不規則な生活は、自律神経のバランスを崩し、消化酵素の分泌を減少させる原因となります。特に、ストレスが多い環境にいると、交感神経が優位になり、消化機能が低下します。リラックスする時間を持つことや、規則正しい生活を心がけることで、自律神経のバランスを整え、消化酵素の分泌を促進することに繋がります。

食生活を改善する

消化酵素はタンパク質でできているため、タンパク質を不足なく摂取することが大切です。また、おいしい食べ物を見た時の目からの情報や口に入れて咀嚼しているときの口からの情報が胃に伝わることで消化酵素を分泌し、胃が食物を受け入れる準備を整えています。

私たちが美味しそうと感じ、よく噛むことが消化酵素の分泌を促します。巷では、酵素を食品から摂取することで代謝アップなどを謳っていますが、タンパク質である酵素は、外から摂取しても胃でアミノ酸に分解されてしまい、酵素としての働きは期待できません。

ストレスを軽減する

ストレスは胃腸の働きをコントロールしている自律神経のバランスを乱し、胃腸の働きを低下させます。さらに、身体にストレスがかかるとそれに対応するために、体内では抗ストレスホルモンが働きます。このホルモンの合成や分泌には酵素が使われるため、ストレス時にはタンパク質の必要量が増加します。ストレス時にはタンパク質の不足が加速しますので、十分なタンパク質の摂取が必要になります。そして、ストレスを少なくするように心がけ、リラックスできる時間を意識的につくることも大切です。

身体を温める

身体は37℃前後の体温で体内の酵素が最も活発に働けるようになっています。そのため、平熱が36度以下の低体温だったり、エアコンなどの影響で身体が冷えていたりすると、酵素の働きが悪くなり、身体は正常に働けません。適度な運動や温かい飲み物など摂取して身体を温めるように心がけましょう。

また、消化管の内側は粘膜でできており、粘膜は常に粘液で覆われ、傷がついたり、乾いたりすることのない様に守られています。消化酵素の分泌のためにも、正常な粘膜を維持することが大切です。そのためには、タンパク質、ビタミンC、ビタミンA、ビタミンB群、亜鉛、レシチンなどの栄養素の摂取が必要です。

三石理論では「良質なタンパク質の摂取」「メガビタミンの摂取」「活性酸素の除去」の3つの柱を実践することで健康レベルを高く保つことができると考えております。

必要なタンパク質、ビタミン、ミネラルの量は個体差があり、状況によっても左右されます。日々、ご自身の身体と向き合い、必要な栄養素を摂取する健康自主管理の実践のために、まずは三石理論をご理解いただけますと幸いです。

「三石理論の実践ブック」では、その考え方と具体的な実践方法をわかりやすく解説しています。