分子栄養学とは、身体を遺伝子レベルで考える栄養学であり、分子生物学が基盤となっています。

物理学者である三石巌は、分子生物学が明らかにした生命の理解の上に立ち、物理学的思考によって分子栄養学の理論を構築しました。今日、その理論は、「三石理論」と呼ばれています。

私たちの身体は、遺伝子分子を抱えた分子の集合体です。遺伝子をフルに活動させるためには「高タンパク」「メガビタミン」が鍵となります。その根拠となるのが、三石理論です。

分子栄養学は、健康レベルの向上を目指し、自分自身で健康管理を実践する人たちの指針となるものです。

従来の栄養学との違い

三石巌は『分子栄養学のすすめ』(阿部出版)の中で、「私が分子栄養学という新しい栄養学を提唱したのは、栄養学を分子生物学の上に改めて構築しなければならない、と思ったからに他なりません」と述べています。

分子生物学とは、生命現象を遺伝子レベルで理解する学問です。遺伝子には、生命活動の維持に必要なタンパク質の設計図が書き込まれています。細胞一つひとつがそれぞれの役割に応じて、酵素やホルモンなどのタンパク質を絶えず作り続けています。

従来の栄養学は、欠乏症の発見などによって、食物に含まれる栄養成分と身体との関係を明らかにしてきました。これらの情報を取り入れつつ、立場は分子生物学、すなわち遺伝子から出発するのが「分子栄養学」であり、三石理論です。

個体差の栄養学

分子栄養学が登場したことにより、従来の栄養学は古典栄養学となりました。人は、一人ひとり違った遺伝子を持っています。そのため、遺伝的な体質の違いと、置かれている状況(栄養、年齢、ストレス、休養など)との相互作用によって、栄養素の必要量は変化します。分子栄養学では、これを「個体差」と呼んでいます。

多くの栄養素の研究が欠乏症から始まったため、欠乏症が現れなければ不足はないと考えられてきましたが、栄養素の必要量には個体差から生じる大きな幅があります。水溶性ビタミン(ビタミンB群、C)では1~100の差が、脂溶性ビタミン(ビタミンA、D、E、K)では1~10の差があると考えられています。分子栄養学は、個体差に注目し、オーダーメイドの栄養条件を求める科学でもあります。

「高タンパク」と「メガビタミン」は、分子栄養学の実践において、最も土台となるものです。その根拠について、三石巌は「パーフェクトコーディング理論」と「ビタミンカスケード」によって説明しています。

パーフェクトコーディング理論とは

三石巌は、老化や病気などの問題は、遺伝情報の通りにタンパク質が作られなくなることが原因の一つであると考えました。生体内には、DNA→(転写)→RNA→(翻訳)→タンパク質というプロセスが存在し、絶えず進行しています。合成されたタンパク質は細胞内でその働きを終えると速やかに分解され、また必要なタンパク質を合成します。

分子栄養学では、この一連の過程を「コーディング」と呼んでおり、健康レベルの向上・維持には、コーディングの完遂が不可欠だと考えています。コーディングが滞ってしまうと、そこで代謝障害が起きてしまい、様々な症状や疾患の元になってしまいます。

代謝は、酵素(タンパク質)と補酵素(ビタミン)が結合して行われますが、この両者が結合しやすいタイプの人と、結合しにくいタイプの人がいます。この差は、酵素の主体であるタンパク質の立体構造の違いから生じます。遺伝子の違いによって、姿形が一人ひとり違うように、酵素の立体構造も異なっています。

分子栄養学では、この結合する確率のことを「確率的親和力」と呼んでおり、確率的親和力が大きい場合は結合しやすく、確率的親和力が小さい場合は結合しにくいと考えます。

確率的親和力が小さいことをその人の体質的弱点としないためには、補酵素であるビタミンの量を意図的に多くして、結合の確率を上げれば良いということになります。

私たちは、生体が合成する酵素の一つひとつについて、その確率的親和力が大きいか小さいかを知ることができません。そのため、補酵素であるビタミンは余裕を持って摂っていた方が、どんな身体の状態であっても有利となり、弱点をカバーすることにつながります。

したがって、遺伝子の情報通りに、必要十分量のタンパク質を作るためには、まずタンパク不足を避けなければなりません。さらに、確率的親和力の小さい代謝を補うためには、メガビタミンが必要です。

このように、コーディングという代謝が完遂されるための条件を与えることを「パーフェクトコーディング理論」と名付けています。

ビタミンカスケードとは

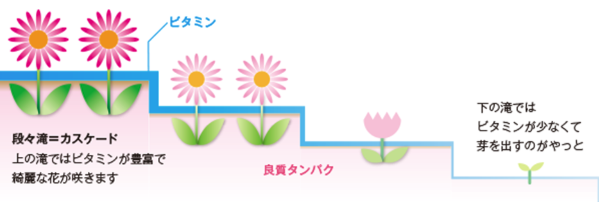

三石理論では、メガビタミンの必要性を説明するモデルとして、体内でのビタミンの作用をカスケード(段々滝)に例え、「ビタミンカスケード」と呼んでいます。

土の部分はタンパク質、流れ落ちる水はビタミンだと仮定したのが上図の段々滝です。土台がしっかりしていて豊富なビタミンが流れれば、きれいな花が咲きますが、下段まで充分なビタミンが流れなければ、花は小さくなったり芽を出すのがやっとです。

ビタミンは3,000 種以上の代謝に関わっています。各段に一つの代謝が起こると仮定すると、上段に免疫を活性化するインターフェロン合成の代謝があれば、風邪を引きにくく、下段にあれば風邪を引きやすいということになります。

段々の数や順序には個体差が有りますが、一番下の段まで充分なビタミンが行き渡れば、すべての代謝が滞りなく進み、健康レベルを高く保つことができます。そのためには、絶対量のビタミン摂取である「メガビタミン」が大切になるのです。

オーソモレキュラーという言葉は、「正しい」を意味する「オーソ(Ortho)」と、「分子」を意味する「モレキュラー(Molecular)」を組み合わせた単語で、ノーベル賞を2回受賞したライナス・ポーリング博士によって、1960年代に使われたことが始まりとされています。

オーソモレキュラー栄養療法は、栄養素(ビタミン、ミネラルなど)の体内濃度を整えることによって、ホメオスタシスを高め、病気の予防や治療を行う医療で、欧米を中心に発展してきました。日本では、分子整合栄養医学や分子矯正医学などと訳されています。

ホメオスタシスという概念は、身体の営みの異常や病気を考えるのに都合の良い指標となるため、血液検査や尿検査の数値が重要とされるのも、ホメオスタシスを背景にしているからといえます。

しかし、それらの数値は、個体の健康レベルを全て表現している訳ではないので、「ホメオスタシスの破綻が病気である」というのは正確ではありません。ホメオスタシス的コントロールは、「健康レベル」を決定する要素の一つに過ぎません。

三石理論では、生命活動に関わる代謝の全種類が欠落せず、強力に遂行されて、はじめて高い健康レベルが達成されると捉えています。血液検査結果等を活用するときに大切なのは、そのデータの一つひとつにとらわれずに、その原因を生命機構の成り立ちから考えて対処することだと考えています。

分子栄養学とは、身体を遺伝子レベルで考える栄養学であり、分子生物学が基盤となっています。物理学者である三石巌によって提唱され、別名、三石理論とも呼ばれています。

栄養素の必要量には個体差から生じる大きな幅があります。分子栄養学は、個体差に注目し、オーダーメイドの栄養条件を求める科学ともいえます。

「高タンパク」と「メガビタミン」は、分子栄養学の実践において、最も土台となるものです。遺伝子の情報通りに、必要十分量のタンパク質を作るためには、まずタンパク不足を避けなければなりません。加えて、タンパク質の代謝には、メガビタミンが必要不可欠です。

分子栄養学は、健康レベルの向上を目指し、自分自身で健康管理を実践する人たちの指針となるものです。

▶三石巌が提唱した分子栄養学(三石理論)の詳細は、「分子栄養学講座」をご覧ください。三石巌がはじめて分子栄養学を勉強される方へ向けて書いたものです。基礎からしっかり学べる内容になっていますので、分子栄養学に関心のある方は、ぜひ参考にしてみてください。↓

分子栄養学講座はこちらから

▶健康自主管理の実践のために、まずは三石理論を理解することが大切です。「三石理論の実践ブック」では、その考え方と具体的な実践方法をわかりやすく解説しています。